Muchos años

después de que Martin Scorsese abandonara su temprana vocación sacerdotal por

la del cine, resulta curioso comprobar cómo conceptos tan religiosos como la

culpa y la redención persisten hasta hoy en sus películas. El contraste que

añade el empleo de la violencia y su visión de la familia como fuente de

seguridad y de conflicto, es lo que ha permitido que su estilo sea reconocible,

un estilo que recoge también la tradición del relato clásico norteamericano:

historias de hombres hechos a sí mismos, que conocen la gloria y el fracaso.

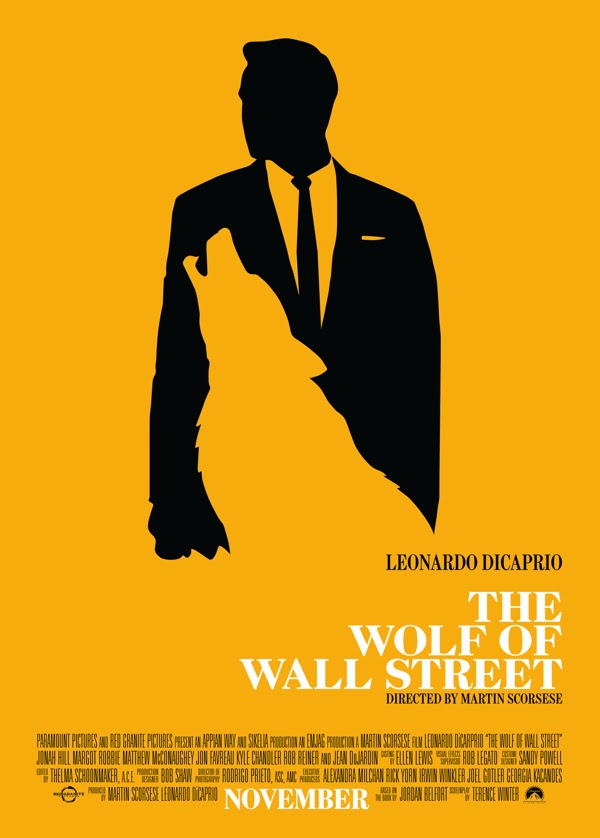

Modernos Ícaros que queman sus alas de cera al contacto con el sol. Travis

Bickle, Jake LaMotta, Howard Hughes, los gángsteres de "Malas calles"

o "Casino"... son personajes a los que se suma Jordan Belfort,

"El lobo de Wall Street".

Scorsese

retrata el vertiginoso ascenso de un broker

adicto al dinero, el sexo y las drogas, en una historia ejemplar que termina

con la inevitable moraleja aleccionadora. Para ello el director recupera el

espíritu de una de sus grandes obras, "Uno de los nuestros",

sustituyendo a los hampones de Nueva York por los tiburones de la Bolsa. La

analogía resulta evidente, y ahí es donde Scorsese desarrolla su crítica, en

los excesos del capitalismo salvaje que han derivado en el colapso financiero

de los últimos tiempos.

Lejos de

atemperarse, a sus 71 años Scorsese sigue rodando con el mismo brío y la misma

garra de siempre. Cineasta barroco y exuberante, su condición de director se

asemeja a la del jefe de un circo de tres pistas donde impera el viejo lema del

más difícil todavía. Esta actitud

valiente, casi temeraria, conlleva a veces momentos de lucidez y a veces de

riesgo, hasta el punto de que "El lobo de Wall Street" parece

ahogarse en más de una ocasión bajo su propio artificio. La línea argumental se

diluye por momentos y la película se recrea en sí misma, bordeando la

autocomplacencia, algo que Scorsese soluciona mediante la fluidez narrativa y

la colaboración de sus fieles: Thelma Schoonmaker, cuyo trabajo como montadora

se convierte en el alma de la película, y Leonardo DiCaprio, todo un ejemplo de

voluntarismo y entrega en la interpretación. El actor compone un personaje rico

en matices que carga sobre sus hombros gran parte del peso dramático del film,

respaldado por un largo elenco de secundarios que demuestran la importancia de

un buen casting.

Referirse

a “El lobo de Wall Street” es dejar a un lado la mesura: hay abundancia de escenas

y de personajes, hay electricidad en el argumento y un histrionismo que recorre

la película de principio a fin. Puro nervio. Pero también se percibe una

insistencia por lo anecdótico que resta efectividad al conjunto, la sensación de

encontrarse ante un fresco pintado a brochazos que quiere abarcar un universo

demasiado complejo. Probablemente la película podría haber durado menos y no

ser tan ambiciosa en sus planteamientos, pero sin duda el resultado tendría que

ver menos con su director. Scorsese sabe cómo atrapar la atención del público y

hacerle tragar su caramelo, conoce los resortes del drama y de la comedia para

construir un artefacto cuya pirotecnia revienta la pantalla. En definitiva, las

imágenes de "El lobo de Wall Street" llevan implícitas la marca de su

autor, y eso, en estos tiempos de películas clónicas y de concesiones a la

taquilla, es un valor irreprochable. Cine apasionante y apasionado, un

auténtico regalo para los seguidores de Martin Scorsese.