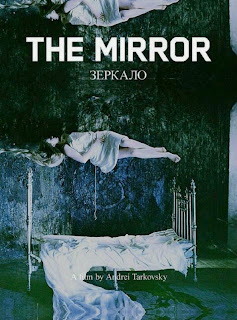

Las películas de Andréi Tarkovski incluyen referencias más o menos veladas de carácter personal, que tienen que ver con sus inquietudes filosóficas o sus intereses artísticos. Sin embargo, en El espejo, el cineasta ruso va más allá y se adentra en sus propios sueños y recuerdos. Un territorio íntimo que propone explorar sin intenciones explicativas, a pesar de que El espejo contiene multitud de símbolos que se prestan a la interpretación y el análisis. El mismo Tarkovski insistía en la inutilidad de descifrar unos códigos cuyo fin último era transmitir emociones, al igual que hacían los surrealistas, liberando la narración de todo razonamiento y de la lógica cartesiana que ha caracterizado el pensamiento clásico occidental. Así, resulta complicado hablar de El espejo y no tratar de desvelar sus enigmas.

Conviene advertir que se trata de un film complejo, el más críptico en la filmografía del autor. Por eso se requieren ciertas pistas para disfrutar de su inventiva y riqueza estética, ya que El espejo está planteado como "un álbum familiar y un mapa emocional", en palabras de Tarkovski. El director vuelca en la pantalla momentos concretos de su infancia y juventud, mezclados con evocaciones de una época que reflejan el espíritu ruso anterior y posterior a la II Guerra Mundial. La película mezcla distintas líneas narrativas en diferentes tiempos y con tratamientos visuales en blanco y negro y en color, todo ello sin seguir la lógica de una continuidad convencional. El lenguaje empleado se impregna de lirismo y trata de que el espectador identifique sus vivencias particulares más básicas (el miedo, la incertidumbre, la esperanza, el amor...) con las que aparecen en pantalla, aunque el resultado no lo pone fácil, ya que los códigos que maneja Tarkovski son a veces tan herméticos que solo cabe la contemplación de las imágenes elaboradas con sumo cuidado. El público intuye que detrás de cada una de esas imágenes hay un mundo por desentrañar, pero este empeño quedará condenado al fracaso y provocará frustración si se intenta aplicar un método sujeto a la conciencia. El espejo invita a dejarse llevar por el torrente de sensaciones que deparan las composiciones visuales, con influencias pictóricas del renacimiento y el romanticismo, y los contenidos literarios, leídos en voz del poeta Arseni Tarkovski, padre del cineasta. También intervienen su madre y su esposa, e incluso el propio Andréi se hizo filmar en una secuencia que finalmente fue suprimida en el montaje, prueba de la implicación del director con la película. Los demás personajes comparten las connotaciones realistas y giran en torno a la mujer a quien da vida Margarita Terekhova, actriz que sobrepasa las exigencias de su profesión y ejerce como cómplice de Tarkovski.

Terekhova interpreta un doble papel: es la madre de un muchacho que, cuando es adulto, tiene una esposa con su mismo rostro, de ahí el título de El espejo. El pasado encuentra su reflejo en el presente, y las desgracias del ayer (la ausencia del padre) se reproducen hoy (la crisis matrimonial). El trabajo de ella es impresionante, lleno de matices y de gran compromiso con la película. En más de una ocasión establece un vínculo con el espectador mirando a cámara, o bien le desafía, según la intención de la escena, ya que Tarkovski juega con las intenciones más que con las certezas. Éstas no le interesan, lo cual convierte al público en co-creador de un film que debe completar con su pensamiento y experiencia, contribuyendo a un proceso que no tiene final, porque el misterio de El espejo no se agota nunca y continúa manteniendo el hechizo que le da sentido.

En definitiva, el cuarto largometraje de Andréi Tarkovski ocupa el lugar central en su obra y significa su título más testimonial, en el que revela detalles de su biografía e hitos en la memoria tan significativos como puedan ser la Guerra Civil Española (mediante imágenes de archivo) o la herida en el labio de una chica pelirroja que, al igual que otros personajes, mira a cámara dando a entender que al otro lado está el receptor de su gesto, su interlocutor, nosotros. La cara oculta del espejo.

Conviene advertir que se trata de un film complejo, el más críptico en la filmografía del autor. Por eso se requieren ciertas pistas para disfrutar de su inventiva y riqueza estética, ya que El espejo está planteado como "un álbum familiar y un mapa emocional", en palabras de Tarkovski. El director vuelca en la pantalla momentos concretos de su infancia y juventud, mezclados con evocaciones de una época que reflejan el espíritu ruso anterior y posterior a la II Guerra Mundial. La película mezcla distintas líneas narrativas en diferentes tiempos y con tratamientos visuales en blanco y negro y en color, todo ello sin seguir la lógica de una continuidad convencional. El lenguaje empleado se impregna de lirismo y trata de que el espectador identifique sus vivencias particulares más básicas (el miedo, la incertidumbre, la esperanza, el amor...) con las que aparecen en pantalla, aunque el resultado no lo pone fácil, ya que los códigos que maneja Tarkovski son a veces tan herméticos que solo cabe la contemplación de las imágenes elaboradas con sumo cuidado. El público intuye que detrás de cada una de esas imágenes hay un mundo por desentrañar, pero este empeño quedará condenado al fracaso y provocará frustración si se intenta aplicar un método sujeto a la conciencia. El espejo invita a dejarse llevar por el torrente de sensaciones que deparan las composiciones visuales, con influencias pictóricas del renacimiento y el romanticismo, y los contenidos literarios, leídos en voz del poeta Arseni Tarkovski, padre del cineasta. También intervienen su madre y su esposa, e incluso el propio Andréi se hizo filmar en una secuencia que finalmente fue suprimida en el montaje, prueba de la implicación del director con la película. Los demás personajes comparten las connotaciones realistas y giran en torno a la mujer a quien da vida Margarita Terekhova, actriz que sobrepasa las exigencias de su profesión y ejerce como cómplice de Tarkovski.

Terekhova interpreta un doble papel: es la madre de un muchacho que, cuando es adulto, tiene una esposa con su mismo rostro, de ahí el título de El espejo. El pasado encuentra su reflejo en el presente, y las desgracias del ayer (la ausencia del padre) se reproducen hoy (la crisis matrimonial). El trabajo de ella es impresionante, lleno de matices y de gran compromiso con la película. En más de una ocasión establece un vínculo con el espectador mirando a cámara, o bien le desafía, según la intención de la escena, ya que Tarkovski juega con las intenciones más que con las certezas. Éstas no le interesan, lo cual convierte al público en co-creador de un film que debe completar con su pensamiento y experiencia, contribuyendo a un proceso que no tiene final, porque el misterio de El espejo no se agota nunca y continúa manteniendo el hechizo que le da sentido.

En definitiva, el cuarto largometraje de Andréi Tarkovski ocupa el lugar central en su obra y significa su título más testimonial, en el que revela detalles de su biografía e hitos en la memoria tan significativos como puedan ser la Guerra Civil Española (mediante imágenes de archivo) o la herida en el labio de una chica pelirroja que, al igual que otros personajes, mira a cámara dando a entender que al otro lado está el receptor de su gesto, su interlocutor, nosotros. La cara oculta del espejo.